WHO WE ARE?

「球技のゲームセンター」をコンセプトに、マルチスポーツの力で、スポーツマンのあらゆる変化と挑戦を推進していく、鎌倉発祥のアミューズメント系ボールゲームクラブ_。

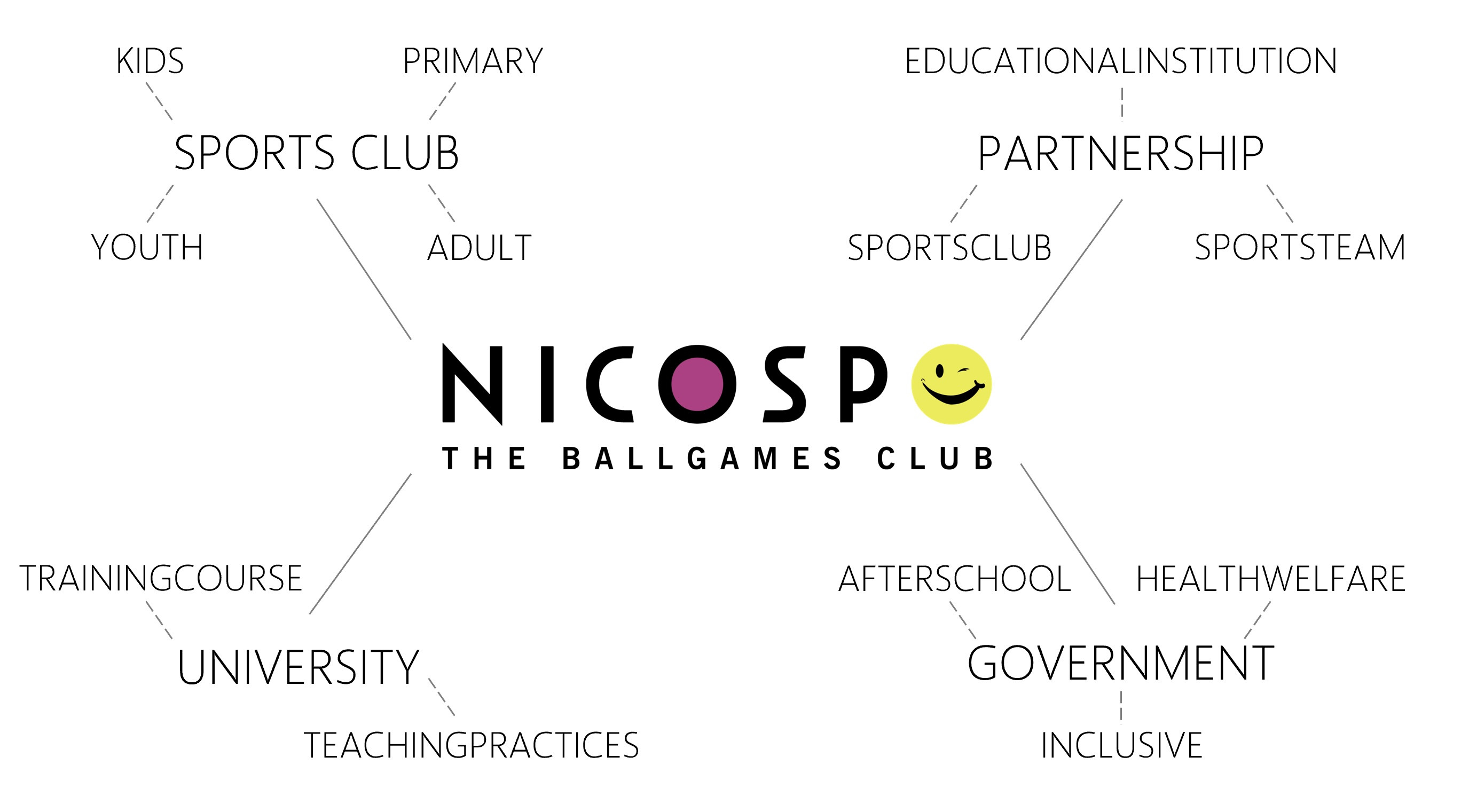

OUR BUSINESS

|スクール事業

|パートナー事業

キュウギズメントの導入・プログラム提供のサポート

アウトソーシング型の取り組みも実施

|その他の事業

NFT/ブランドアイテムの販売など

PHILOSOPHY

OUR CLIENTS

BALLGAMESEMENT?

《プログラムテーマ》

レベルアップではなく、バージョンアップ

自分が持っているチカラ/能力で愉しめて、あらゆる球技をアミューズメントとして「熱狂」できる「幸せ」を追求する

《4原則》

アクティビティ:自らの環境に順応して没入する体験

本能を刺激して球技にハマるまでのプロセスを提供する

プレイアビリティ:プレイヤーと融合する体験の適性

心からカラダを動かして能力を引き出すためにプレイヤーに寄り添う

バラエティ:種目にとらわれない体験の多様性

過去の体験から紐づけて行動を選択していく未来に向けた投資の機会を提供する

クリエイティビティ:デザインで支援する体験の創造性

制約により人の適応行動として快適なプレイを引き出し、内発的な運動を誘発する